庆祝新中国教师节40周年:唐崇惕教授永不停歇的科研候鸟精神

庆祝新中国教师节40周年:唐崇惕教授永不停歇的科研候鸟精神

编者按:百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。今年是新中国设立教师节40周年。40年初心不改,老师们言为士则、行为世范,启智润心、因材施教;40年栉风沐雨

初心之印

唐崇惕从小就深受父亲唐仲璋的熏陶。唐仲璋是我国知名的生物学家和寄生虫学专家,他在1980年成为了中国科学院的院士。父亲在成长过程中以及开创寄生虫学研究的经历,给唐崇惕留下了深刻的印象。这颗种子在她的心中生根发芽,为她未来的科研和教育生涯指明了方向。

家庭环境的熏陶,是一种潜移默化的力量。唐崇惕在这样的环境中,逐渐对科研产生了浓厚的兴趣。这种兴趣,为她日后投身寄生虫学研究打下了坚实的基础。她的这份初心,就像一座明亮的灯塔,指引着她前进的道路。

早期实践

唐崇惕在大学时期便随父亲踏入血吸虫、丝虫病区。他们深入调查,广泛防治,足迹遍布多地,汗水换来了宝贵经验。在此过程中,唐崇惕不仅锻炼了实践技能,还对寄生虫病对国民健康的威胁有了更深的理解。

病区条件虽然艰苦,唐崇惕却毫无抱怨。她与父亲并肩,往来于病患之间,搜集资料,进行防治工作。这段经历不仅提升了她的科研技能,更使她坚信要为国民健康贡献力量。

坚守抉择

西方诸国凭借其先进的实验设施和丰厚的福利待遇来吸引唐崇惕。但她并未被这些条件所打动,坚决选择了与父亲相同的道路——留在厦门大学。她始终怀揣着为祖国的科研和教育事业献力的决心,即便面对各种诱惑,她的信念也未曾动摇。

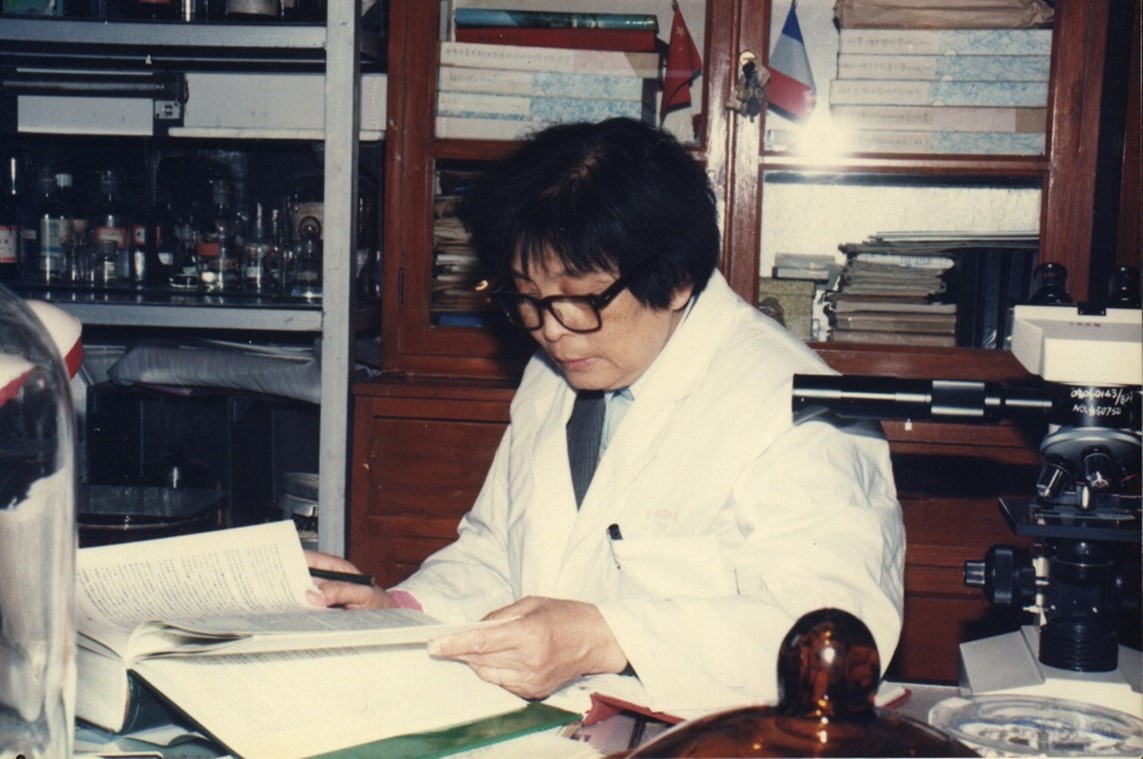

唐崇惕深知,我国寄生虫学的研究迫切需要她。在厦门大学,她全心全意地从事教学与科研工作,日复一日,年复一年。她的执着,体现了对祖国科研事业的深厚忠诚和责任担当,极大地推动了国内寄生虫学领域的进步。

科研动力

唐崇惕谈到科研,总会提到“为国民健康贡献力量”。那时,我国正受寄生虫病的困扰,她认为科研若不关注人类健康,便失去了价值。这种信念,是她科研道路上克服困难的力量源泉,也是她不断前行的强大动力。

面对科研挑战和艰难环境,唐崇惕心中想起为国家出力、为民众健康奋斗,便涌起一股力量。她将这股力量转化为实际行动,在寄生虫学领域不断实现新的进展。

创新精神

唐崇惕在寄生虫学上颇有建树,却始终保持着进取心。“创新”是她科研工作的核心原则。她紧密跟随时代步伐和国家的号召,不懈地学习探索新的高科技手段,并将这些方法应用于研究之中。她运用新技术解决旧问题,从而推动了寄生虫学研究的进步。

科研领域里,唐崇惕总在追求突破。她激励学生们勇于创新,推动我国寄生虫学迈向国际领先地位。她的创新意识,鼓舞着周围的人,为学科发展注入了新的生机。

育人传承

唐崇惕在厦门大学担任教职,她全身心投入科研与教育。她以身作则,教导出许多勤奋努力的学生。在指导研究生时,她不将学生视为科研的“工具”,更重视提升学生的独立思考能力。

唐崇惕将父亲留下的科研热情和对国家的深厚感情,传授给了众多学生。这些年轻的科研人员,在她的指导下,将继续为我国寄生虫学的研究作出贡献。我们从中体会到精神传承的价值,深切感受到了培养人才的崇高使命。

提及此事,你是否身边有像唐崇惕那样的存在,他们坚守本心,无私地为科研和教育事业付出?欢迎在评论区讲述你的经历,同时,也请为这篇文章点赞并转发。