吉林地图测绘者缪篆与厦大教授的双重身份:百年校地情缘揭秘

吉林地图测绘者缪篆与厦大教授的双重身份:百年校地情缘揭秘

为吉林省邮电管理事业砥砺前行的厦大1949届机电工程学系毕业生李存模,将青春奉献给吉林丰满水电站的1952届土木工程学系毕业生薛希贵

建校初期结缘

厦大初创时期,有一群与众不同的人,他们既是吉林地图的绘制者,也是厦大的教授。这种身份的奇妙交织,宛如一把钥匙,轻轻开启了厦大与吉林之间深厚情谊的序幕。世纪初,他们怀揣着对教育科研的热爱,跋山涉水来到厦大,带着对故乡吉林的眷恋,从此开启了两地不解之缘。

他们依靠深厚的专业知识以及对家乡的深情,在这片厦大的土地上辛勤耕耘。他们不仅传授着知识,还在心中播下了校地交流的种子。在厦大校园里,他们身影匆忙而坚定,为学校的发展以及两地间的初步交流打下了坚实的基础。

投身东北建设

建国初期,国家发展急需众多人才。当时校长王亚南在汇报中指出,全国大学生数量不足。这一情况让众多厦大学子心中涌动起为国家建设贡献力量的热情。陈鼎铭便是其中的代表,他大声疾呼:“祖国所需,即我之志向”,毫不犹豫地报名前往东北,支援那里的老工业基地建设。

陈溶年,他在电力建设领域辛勤耕耘了40多年,对东北,特别是吉林省的电力事业发展贡献良多。众多厦门大学的学生也前往东北,为吉林的建设贡献力量,将他们的青春献给了这片肥沃的土地。

人才奉献吉林

历届厦门大学学子在吉林大地各行各业展现才华。1949年的机电工程学系校友李存模,为吉林省的邮电管理工作持续贡献力量;1952年的土木工程学系毕业生薛希贵,将青春岁月献给了吉林丰满水电站的建设;同年化学系的秦汶同学,在科研领域坚持不懈地努力着。

来自四面八方的厦大学子,他们来自不同专业领域。他们用行动表达了对祖国的深情厚谊。他们把国家利益放在首位,勇敢地前往北方,与新吉林的人们共同谱写了一段段动人的故事。他们成为了连接两地的重要桥梁。

校际交流开展

自20世纪60年代起,厦门大学与吉林高校之间的交流日益增多。双方开展了诸如进修、讲座、合作研究等多种活动。这种院校间的合作,犹如一座桥梁,将两地教育资源紧密相连。

数十年时光流转,双方在交流中逐渐达成共识,共同应对学科发展不平衡等问题。地方与国家需求被巧妙融入学科建设中。人员互访、资源共享,两地教育科研得以携手并进。这种紧密的合作,已构成校地关系的核心要素。

人才流动发展

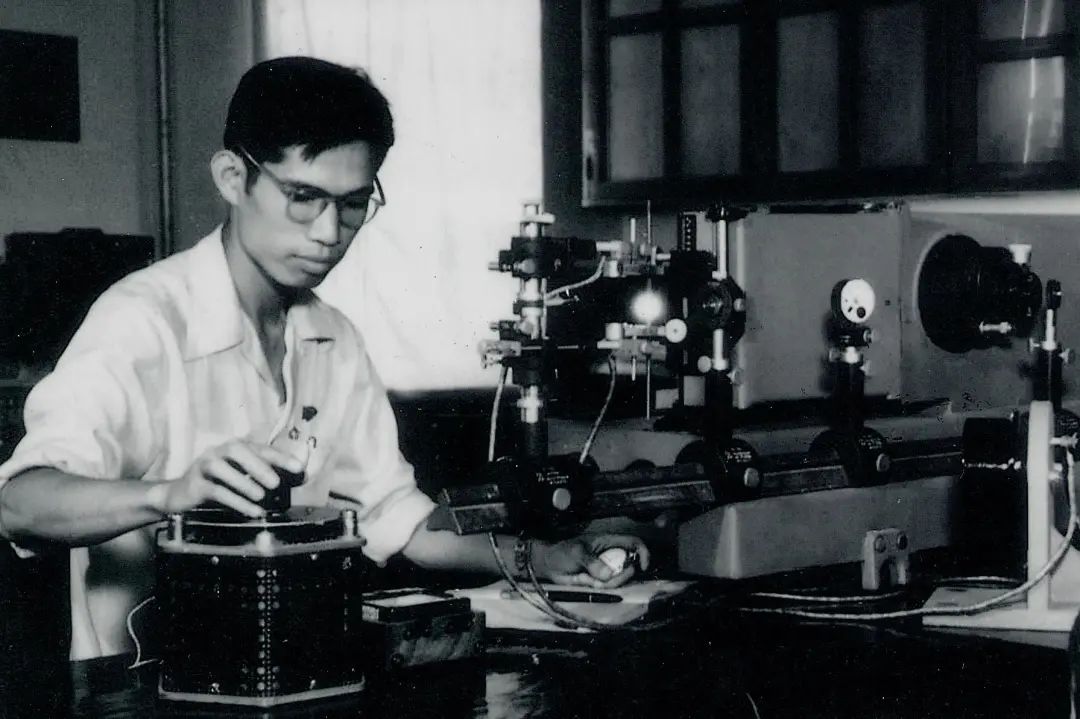

黄本立是人才流动的典型。1950年,年仅25岁的他放弃了前往美国留学的机会,选择北上长春,加入了东北科学研究所,致力于原子光谱分析的研究。36年后,61岁的他听从召唤,来到厦门大学,从零开始,成功打造了国内顶尖的原子光谱实验室。

他的经历彰显了厦门大学与吉林两地间在人才培养及运用方面的紧密合作关系。人才的交流不仅推动了学科进步,还增进了两地间的情感纽带,使得校地之间的联系在各个时期都显得格外耀眼。

新时期的合作

新时代里,厦门大学与吉林大学的交流合作不断加强。王学宇完成学业后,决定去长春基层锻炼提升自己,这一待就是八年。在这期间,他主动开展研究活动,推动产学研结合,为吉林省的金融业贡献了自己的才智。

有一批来自吉林的高校毕业生或是带有吉林印记的人抵达了厦门,致力于守护厦门的“健康”。他们的所作所为促进了两个城市在更多方面的交流与协作,使得学校与地方之间的联系得以延续,传承未来。

厦门大学与吉林的校地关系在岁月流转中日益紧密。对此跨区域的校地协作,你有什么看法?欢迎在评论区留言,别忘了点赞并转发这篇文章!